Метафора "чёрного ящика", используемая при рассмотрении систем, является пережитком объектно-ориентированного мышления, когда для того, чтобы думать о чём-то, обязательно нужно представлять объект - нечто потенциально осязаемое, а значит - трёхмерное. Собственно, "ящик". Я давно развиваю тему генезиса сознания, где некоторая часть когнитивной механики человека очерчивается как "животная", и полагается, что для когнитивного роста в наступающей эпохе нам нужно от этой части существенно отойти. "Перерезать пуповину" - было бы слишком радикальной метафорой, но нечто схожее, видимо, неизбежно. "Чёрность" - метафора неразличимости, темноты. Хотя, "белый" или синий ящик был столь же непрозрачен, но метафоричность чёрной ночи, для большинства животных представляющей время непрозрачности и пассивности, в отличии от "бела дня", воспринимается живее.

Метафора "чёрного ящика", используемая при рассмотрении систем, является пережитком объектно-ориентированного мышления, когда для того, чтобы думать о чём-то, обязательно нужно представлять объект - нечто потенциально осязаемое, а значит - трёхмерное. Собственно, "ящик". Я давно развиваю тему генезиса сознания, где некоторая часть когнитивной механики человека очерчивается как "животная", и полагается, что для когнитивного роста в наступающей эпохе нам нужно от этой части существенно отойти. "Перерезать пуповину" - было бы слишком радикальной метафорой, но нечто схожее, видимо, неизбежно. "Чёрность" - метафора неразличимости, темноты. Хотя, "белый" или синий ящик был столь же непрозрачен, но метафоричность чёрной ночи, для большинства животных представляющей время непрозрачности и пассивности, в отличии от "бела дня", воспринимается живее.

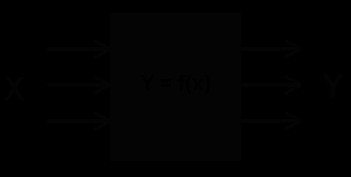

Метафора чёрного ящика - это выражение намерения указать на присутствие некоторого действия без какого-либо различения его внутренней структуры, конфигурации, которой можно управлять. "Чёрный ящик" в этом смысле является неуправляемым, операционно неконфигурируемым. Нет операций, которые бы изменяли его конфигурацию, просто потому что конфигурации мы не знаем и знать не желаем. Всё, что у него есть - вход, выход и спекулятивная зависимость между ними ака передаточная функция.

Конечно, пиктограмма бокса может олицетворять и процесс, и силу, но это уже результат объективизации, превращения в объект нотации то, что в деятельности как объект не распознаётся. Например, некое целостное впечатление, чувство, гештальт, который абсолютно необъктивируем, художник вынужден передавать графическими объектами, чтобы потом другой способный человек смог развернуть эти объекты у себя в сознании обратно в некое подобие изначального аффекта. Это ещё один мотив объективизации - необходимость визуализации мышления на внешних носителях, экзокортексе. А всё, что мы видим глазами, мы неизбежно объективируем. В случае описания высоко- или предельно-абстрактных усмотрений, или просто в случае поддержки мышления о не-объектах объектно-ориентированными средствами, возникают коллизии: о необъектах начинают думать, как об объектах, тем самым понижая или сдвигая когнитивное разнообразие чаще всего неконтролируемым образом. И тут не важно, логико-математические ли это объекты, классы-группы-категории, объекты в языках программирования, предикаты в экспертных системах или "факты", как в Архимейт или SysMoLan, речь в данном случае о более глубоком понимании объекта, чем просто о 3D или 4D локализованной связности, и соответствующих компетенций сознания, обеспечивающих такое мышление.

При сознательном (и вынужденном) отходе от ориентации на объект, нужны другие паттерны организации мышления, когда бы такие коллизии устранялись. Вынужденные переходы между когнитивным потоком с объектным содержанием и потоком с необъектным содержанием должны выполняться управляемо. "Деобъективация" представлений процесса, цели и системы при наличии компетенций возможна на эндокортексе, т.е. в сознании отдельного человека/группы, либо на развитом виртуальном экзокортексе, в медно-кремниевом сознании вычислительной системы. Интерфейс между ними - пока что несимметричный: очень объектный в сторону человека (2D или 2,5D-визуализация на дисплее) и необъектный, директивный обратно (управляющие сигналы консоли).

Развитие некоего необъектно-ориентированного (процессно- или целеориентированного) мышления не исключит объектное, хотя бы потому, что наши средства коммуникации нуждаются в объекте. Потому, необходима управляемая объектно-необъектная среда: а) личные когнитивные компетенции для разведения этих процессов в своём сознании; б) контрарефлексивный когнитивный метод для осуществления управления и конфигурации как отдельных процессов, так и их контрарефлексивной социализации в человеческом сознании; в) инженерный метод, позволяющего запускать контрарефлексивные процессы в экзокортексе; г) метод динамичного взаимодействия эндо- и экзокортиальных процессов, их параллельного запуска и двунаправленного, цикличного, взаимного управления и конфигурирования; видимо, идея enactive cognitive architectures в значительной своей части хорошо к этому подвёрстывается.

Такая интерактивность или, скорее - энактивность, аутопоэзис системы человек-машина, в развитии должна привести к новым способам не просто взаимодействования, а уже к развитию контрарефлексивного со-мышления и со-эволюции в онто-плане.

Необъектные когнитивные потоки должны оперировать более сложными конструктами, разговор о которых тем не менее, вынужденно будет оставаться объектным, из-за ограничений нашего языка, с существительными, прилагательными и глаголами. Наверно, хорошим примером может служить "функциональное" мышление и [функциональные] языки программирования. Такой программист не мыслит в терминах "ящиков", а больше в терминах процедур-процессов, транслирует это понимание в объекты функционального языка программирования и объекты среды программирования, для среды выполнения, которая исполняет это понимание в своих процессах. Предикат "функциональные" в отношении к программирования языкам я взял в опциональные кавычки, потому как любому языку , даже если он в некотором дискурсе (программно-инженерном в данном случае) по соглашению отличаем от иных меткой "функциональный", всё ещё требуются объекты: идентификаторы (лингвистические), компоненты (времени конструирования), модули (времени выполнения) и пр. "Функциональность" относится к более высоким организационным свойствам языка, к формам выражения и сочетания в его лингвистике и семантике операционных и информационных компонентов среды разработки и выполнения (директив, данных, ссылок, прагм...).

Возвращаясь к "чёрному ящику", возможное целеориентированное мышление очевидно было бы сковано необходимостью обретать такую форму, при том, что указанное выше намерение (присутствие действия без идентификации его структуры) вполне себе легитимное и в этом случае. Для телеономического метода, аналог чёрного ящика - это открытый цикл в 1-базисе, отличающийся, правда, тем, что "открытость" фундаментальным образом настаивает на управляемости.