Антисложность

- Простота.

- Наименьшая сложность, способная победить бóльшую сложность.

- То, что не усложнишь более, чем оно есть.

UPD 2022-09-22

Определение "антисложности". Сильное: Нахождение минимально сложной эпистемы, позволяющей управлять максимально сложной практикой. Слабое: Нахождение минимально сложной эпистемы, позволяющей управлять практикой данной сложности.

Термин "антисложность" - более маркетинговый, чем научный, что, впрочем, не отменяет смысла, вложенного в стоящее за ним понятие. Изобретён мной, хотя через Гугл обнаруживаются какие-то так и неразвившиеся попытки поэксплуатировать английское "anti-complexity", чтобы обозначить движение людей, "demanding simpler technology" - это не в счёт. На исключительное авторство понятия , стоящего за термином, претендовать не могу, так как этот паттерн понимания витает в воздухе и наверняка уже приземлялся в чьих-то головах. Термин образован посредством модного нынче постмодернового метода прикрепления красивых приставок к красивым словам, так же, как известная "Антихрупкость" Нассима Талеба. Данная книга ориентирована больше на бизнес-аудиторию, но очевидно затрагивает универсальные, системологические темы.

Антихрупкость в интерпретации Талеба есть способность адаптивных систем при столкновении с хаосом не ломаться, а наоборот, набирать устойчивости, развиваться и расти. Это в целом резонирует с одним из определений телеономии - "явления повышения внутреннего порядка систем". Талеб говорит о том, как бизнес-организм может выйти из столкновении с неопределённостью более развитым, более сложным, более устойчивым.

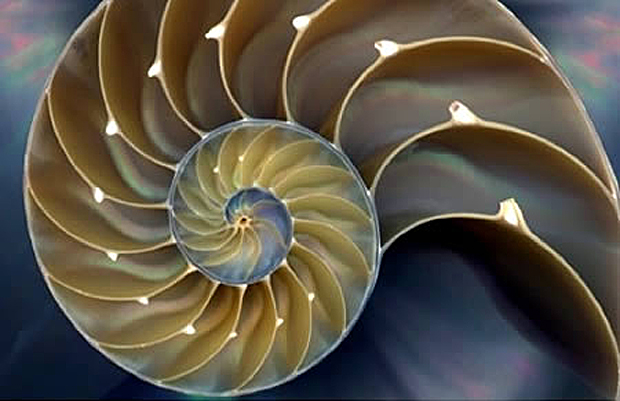

Хорошей иллюстрацией антисложного манёвра, как я его понимаю, может быть переход между системами координат при описании, например, окружности: декартовы $latex y = y_0 \pm \sqrt{R^2 - (x - x_0 )^2}$ , полярные $latex \rho^2 - 2\rho,\rho_0\cos\left(\phi-\phi_0\right) + \rho_0^2 = R^2$ и запись в комплексных числах $latex \left|z - z_0\right| = R$. "Наименьшая [описательная] сложность", способная решить [сложную] задачу формализации уравнения окружности, очевидно, представлена в комплексном виде. Переход, например, от декартового описания к комплексному - это антисложное действие. Задача не упрощается - упрощается наш взгляд на неё, позволяя понижать сложность деятельности или снижать скорость усложнения поиска решения при усложнении условий задачи.

"Сложность" и "порядок" - не самые популярные понятия в настоящее время, но мало помалу входят в научный лексикон (см., например колмогоровская сложность или Complex Systems) вместе с теорией хаоса и теорией информации. Необходимость такого рода концептуализации растёт с ростом собственно сложности целевых систем. Сложность можно как-то связывать с анти-, негэнтропией, но антисложность парадоксальным образом не является отрицанием последней, не является повышением энтропии и хаотизацией, а наоборот, обозначает новую структуру порядка, более экономичную и телеономически- и эволюционно-способную. Любители марксистской диалектики могут найти тут "отрицание отрицания".

В рамках ТТС даётся определение понятий порядка и сложности с использованием постконструктивистских, телеономических концептов.

"Антисложные" системы - это системы, способные управляться с хаосом более эффективно в сравнении со "сложными" - на какой-то подвижной относительной шкале - и способные оставаться относительно простыми при увеличении энтропии в среде. В этом смысле "антисложность" и упомянутая "антихрупкость" становятся понятиями с общим моментом содержания.

С такого угла зрения, любая деятельность человека по развитию, по совершенствованию своего рацио и сознания в целом есть путь усложнения, который рано или поздно приводит к кризису сложности и антисложным революциям. Видимо, это связано с ограничениями на вычислительную ёмкость отделов мозга, из-за которых линейный рост сложности быстро становится невозможен. Возможно, любой когнитивный приём можно свести к антисложному манёвру, начиная с такого элементарного понятия, как число.

Востребованные в настоящее время антисложные преобразования, на мой взгляд, связаны с преодолением объективистского и позитивистского взгляда на мир, который является сейчас основанием рационального мышления для абсолютного числа практиков и теоретиков. С этим связан некоторый аспект сингулярности - невозможности продвигаться далее в развитии эпистемы (системы знания), оставаясь на наличествующих парадигмальных основаниях, в силу зашкаливающей сложности.

Конструктивистские теории я полагаю той дорогой, которая способна вывести мышление из позитивизма в другой, богатый и необжитый эпистемологический ландшафт, но сам конструктивизм не является таким плато, устойчивым ресурсным состоянием. О необходимости новой "фундаментальной теории сознания" говорят и на Западе, и в России, но успешных попыток создать её я пока не наблюдал. На мой взгляд, западная рациональная традиция сформировалась таким образом, что естественным образом имеет "слепые пятна" в области концептуального зрения, прорывы в которые делаются очень редко и без больших успехов. Странным образом, наша, в широком смысле русская культура рациональности (включая и украинских, и белорусских исследователей) в этом смысле несколько смещена и в этих непонятных для западного зрения областях располагается достаточно уверенно. Советские учёные, создавшие не одну оригинальную теорию и разработку, это наглядно продемонстрировали.