Эпистемологическое введение

Наука, как минимум, позитивистская, в частности включает в себя деятельность по установлению факта существенной связности между некими феноменальными ситуациями, а так же по формальной фиксации моментов общности и вариативности этой связи. Любой "закон" - это символическое отражение наблюдаемых корреляций, позволяющий, например, на основании данных о микроповедении (первая опорная феноменальная ситуация) судить о макроповедении (вторая опорная феноментальная ситуация). Важнейшее понятие в данной эпистеме, "закон", сочетает вариативную часть, выражаемую абстракциями, обобщёнными понятиями и прочими переменными и символьными заглушками, и постоянной части - формулы, равенства, структурного утверждения где эти параметры неизменным образом связаны. Смысл занятия - получать формальные переносимые образы из некоторого малого количества ситуаций, а применять их сильно большее количество раз в других сходных условиях. Например, в классическом термодинамическом соотношении $latex P=T/V$ есть три переменных и неизменное соотношение между ними, позволяющее определять неизвестное третье по известным двум. Если бы какое-то из переменных мест было бы постоянной, это существенно сузило бы класс ситуаций, где уравнение состояние идеального газа могло о чём-либо говорить.

Науки (физика, химия, медицина и пр) различаются, в частности, классами феноменальных ситуаций, которые они наблюдают. Классы эти различаются, главным образом потому, что феноменологическая картина в нетривиальных наблюдениях за миром требует

- трансляции перцептивных сигналов оттуда, где человеческий перцептивный аппарат напрямую неспособен воспринимать; например - микроскоп из микромира;

- нескольких ступеней реконцептуализации перед тем, как из совокупности впечатлений о мире получается достаточно компактный "закон" (с некомпактными законами позитивистская наука работать не умеет, и с разработкой мощного вычислительного экзокортекса только подбирается к этому пониманию);

- различных когнитивных позиций, которые отличают научные парадигмы и доктрины. Например, можно сравнить ньютоновскую и релятивистскую физику.

Отношение между этими двумя опорными феноменальными ситуациями - а в любом нетривиальном случае можно выделить и ещё несколько промежуточных уровней - можно определить как супервентное.

Нейро

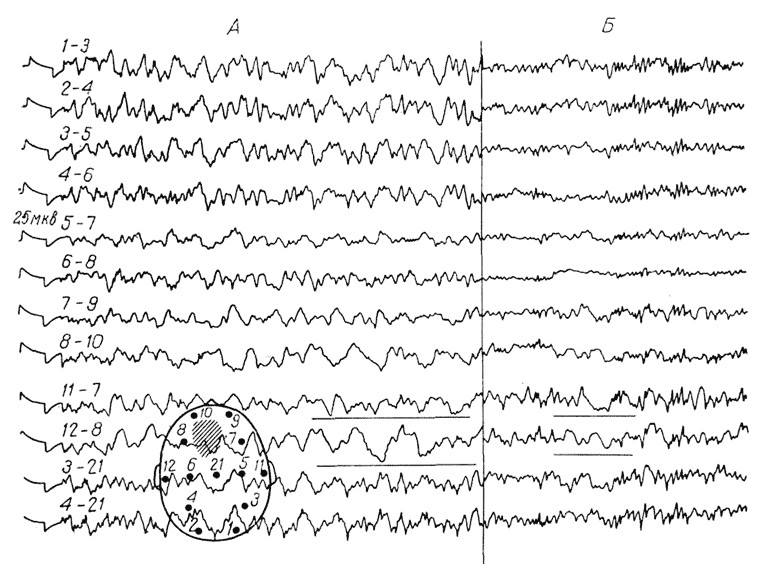

Нейронауки, находясь с большего в объективистской-позитивистской когнитивной позиции, используют главным образом электромагнитные и цифровые посредники для получения феноменальной картины того, что концептуализируют как биоэлектрическую или электрохимическую активность мозга. На основании чего пытаются через несколько реинтерпретаций вывести связь картин нейроактивности с другим классом феноменальных ситуаций, с моментами поведения живых существ, человека, наблюдаемых непосредственно и концептуализируемых в рамках наличных этологической, этической, культурной схем. Получается что-то вида "вот на экране биоэлектрическая картина испуга".

Соответственно, цель нейронаук - зафиксировать "закон", связывающий неким образом замеренную "биоэлектрическую активность" (активации нейронных комплексов, отслеживаемых сейчас через электромагнетизм) с высшим поведением. А нейроинженерия - управлять аспектами поведения через эксплуатацию этого закона. Одна из главных тем в западной философии сознания - супервентность сознания, отношение между физическим и психологическим.

Когно

Когнонауки, имея ту же самую феноменологическую основу в качестве второй опорной ситуации, в качестве первой опорной ситуации имеют уже не данные с нормированных электромагнитных, механических или химических датчиков, а

- феноменологию частных состояний сознания индивида ("квалиа" отсутствует в моём словаре), транспортируемую в область, доступную для науки, через саморефлексию индивида и нескольких социально-обусловленных слоёв интерпретации-реконцептуализации;

- феноменологию частных состояний общества, как особый вид реконцептуализации первого пункта.

Цель когнонаук - зафиксировать закономерности между высшим поведением и накопленным багажом различения внутренней картины сознания, выраженной в каком-то семиозисе. Когнонауки достаточно генерализированы, чтобы работать, видимо, с любым имеющимся в наличии семиозисом: всё, что можно интерпретировать, как рефлексии внутреннего состояния индивида, может быть заброшено в топку когнонауки. Поэтому, гуманитарные науки, исследования тектов и семантики лежат близко к "когно-": они хранят больше моментов психологического состояния, чем энцефалограммы.

Разница

- В первой феноменологической опоре:

- для "нейро" это "мозг", т.е. объективация широкой феноменологии, полученной через инструменты "физики", "химии", "биологии", "нейрофизиологии" и т.п.;

- для "когно" это "разум", т.е. объективация обобщённых и обобществлённых рефлексий собственных частных состояний сознания индивида, типа "мыслей", "эмоций", "намерений" и пр.

- В сенсорах, используемых для построения первой опоры:

- нейронауки используют механистические (не обязательно механические!) средства регистрации состояний и позитивистские (нео, пост, whatever) схемы их интерпретации;

- когнонауки используют чаще всего дискурсивные средства, реже - психотехники и изменённые состояния сознания;

- В результатах:

- нейронауки в основном ориентированы на поддержку механистичных инженерных решений, что сводит их к тактическому радиусу действия (под "тактикой" будем считать норму поведения, укладывающегося в низкоабстрактные схемы, доступные прямой перцепции и низшим аппаратам абстрагирования);

- когнонауки поддерживают поддержку управления более развитыми схемами поведения, с большим уровнем абстракции перцепции, а также рекурсивную поддержку - то есть управление когно-методом.