У глобальной программы создания некого интеллектуального подобия человека, то бишь - AGI, на мой взгляд, есть фундаментальная проблема, напрямую связанная с реализуемостью задачи.

Если предполагать для сознания/мозга некоторую эмерджентную модель, важным требованием для неё является embodiment: прямая, сильная и неустранимая зависимость от контекста развития или обучения носителя. Есть, конечно, разные взгляды на этот вопрос, в качестве референтного базиса можно указать два полярных взгляда на моделирование когнитивных систем: иерархии Марра (Marr's hierarchy of abstraction) и Кельсо (Kelso's). У первого уровни рассмотрения (Evolution; Learning & Development; Computational Theory; Representation & Algorithm; Hardware/Software Implementation) полагаются слабо связанными (loosely coupled) и Марр настаивает, что проблему нужно решать на некотором уровне изолировано от других и только после решения переходить ниже. Эдакий водопад и эмерджентность тут не нужна.

У Кельсо наоборот - уровни (Boundary Constraints/Goals & tasks; Collective Variables/System behaviour; Components (e.g. neural systems)/Realized system) сильно связаны и его постулаты таковы:

- Убирая контекст, ты убираешь базис модели (Take away the context, and you take away the basis for the model);

- Реализация системы играет непосредственную роль в самой модели (Instantiation of the system has a direct role to play in the model Itself)

- Воплощение - неотъемлемая часть [экземпляра] модели (Embodiment is integral to the model)

Как по мне, модель Кельсо выглядит более симпатично и agile, в том смысле, что более эволюционно-пригодной и адаптивной.

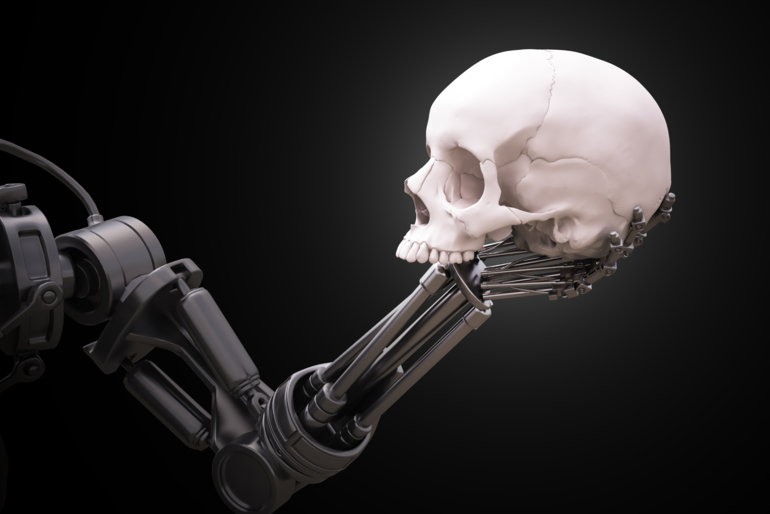

Философия и мотивация программы AGI, в отличие от прагматичных narrow AI проектов, насколько я её понимаю, в пытке сконструировать и воспитать искусственного компаньона с "богатым внутренним миром", который должен появиться очень похожим на человека, но при этом должен быть вылеплен из совершенно другой эволюционной среды и увлекаемый гравитациями других аттракторов. Мой тезис для обсуждения в том, что более реалистичная, прагматичная и эволюционно-оправданная цель состоит не в создании human-like intelligence, а в создании intelligence для выживания и развития в совершенно новом мире, новом ценозе. И этот ценоз только частично биологический.

Примитивная жизнь была движима хемо- и фототаксисом, и пока эволюция добралась до уровня человека, комплекс мотивов, ареал обитания и связанные с этим практики и воздействия радикально изменялись, как минимум в локусе операционного внимания особей и популяции. Этут тончайшую настройку мы несём в своих генах и она определяет в том числе наши интеллектуальные эпифеномены. Не хотелось бы нырять в спор, возможно ли сделать copy-paste неким образом зафиксированного состояния эндокортекса на экзокортекс (хотя, на мой взгляд, здесь цель - без вариантов, но попытки - ценны). Но, на мой взгляд, даже успешная такая попытка не решила бы проблему эволюции данного состояния в форму, пригодную для эффективного существования в новом мире.

Проблема, поминаемая как "скрипка Энгельбарта", показывает, что человек en masse ленив и эволюционировать желает только безсознательно: родите меня новым, дайте мне пилюлю знания, загрузите мне во сне в голову кунг-фу с джит-кун-до и пр. Сложность жизни, впрочем, по-своему удовлетворяет это желание, и к эволюции подталкивает часто совершенно нерациональными, но болезненными пинками по безсознательному телу. За исключением нескольких долей процента просветлённых и героически просветляющихся, человечеству гораздо проще развивать что-то вне себя. Такое положение дел пока статистически показывает, что если эволюция, скажем так, некоторой части биоценоза состоится, то центральным агентом оной будет киберпсихосоциальная система, в которой избыток порядка будет генерировать ленивый, но умный человек, и реализовывать его в виде киберорганоидов - технических и социальных. Сам при этом оставаясь не более как набором нейроклеток в сложном теле этого нового хищника для нового мира.

Смещение телеологии AGI с копирования человеческого мозга/сознания на конструирование очень интеллектуального "неизвестно-пока-чего" для решения проблем нового мира выравнивает мотивацию с общей эволюцией на стратегическом уровне: эволюция делает зигзаг, влекомая тяжестью нашей технокогносферы, а мы всё ещё пытаемся двигаться по древней эволюционной прямой, и строим Biologically Inspired Cognitive Architectures. Как бы с этим inspiration не слететь в эволюционную канаву - наш миньон просто не сможет решать новые проблемы, так как построен по старым лекалам.

Следуя принципам Кельсо, можно утверждать, что изменившийся эволюционный контекст должен повлечь изменения в модели. И, возможно, изменения архитектурные и морфологические для носителя, раз контекст меняется существенно. Это означает больший или меньший отход как от biologically inspired - архитектур, так и от physical symbol-архитектур, которые в значительной мере являются отражением промежуточного состояния развития сознания человека. И гибриды как просто их сочленение тут не решат проблемы без наличия/изменения именно фундаментальной установки и модели: они останутся безжизненными франкенштейнами, или недоделанными летенантами Рипли, спящими в баках с формалином, из 4ой части эпопеи "Чужие".